L’Io-pubblicità

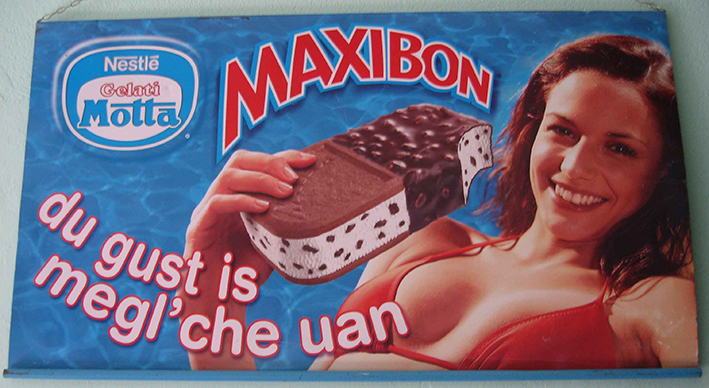

Il tramonto del modello politico-socio-economico del capitalismo di stampo americano ci lascia senza identità. La convinzione che il benessere fosse legato al PIL, ossia alla produzione e al consumo di beni, con quella correlazione più o meno diretta tra il suo aumento e il miglioramento delle condizioni di tutti, ci aveva trasformati, nonostante gli avvertimenti, in compratori seriali. Potremmo dire che, ad un certo punto della nostra vita, la tv abbia condizionato i nostri bisogni a tal punto da creare una vera e propria forma di Io-pubblicità.

Lo spostamento della produzione nei Paesi più svantaggiati, poi, ci ha man mano lasciati soli in questo processo. Inizialmente produttori, siamo rimasti meri consumatori di beni prodotti altrove. E il nostro Io-pubblicità, quel famoso “me lo merito, merito io” della merendina confezionata, ha pian piano cominciato a sgonfiarsi, laddove i vantaggi del nostro identificarci con la dittatura del PIL, non ricadevano più su di noi. Ecco, allora, che l’Io-pubblicità è entrato in crisi, rendendoci sempre più rancorosi, e alla ricerca di altri modi per auto definirci.

E dove cercare, quindi, una nuova forma di identità? Sulla base di cosa poter definire chi siamo, chi vorremmo essere domani, e cosa cambiare rispetto a ieri?

Come nell’Argentina del dopo crisi economica, anche qui ha preso a tornare attuale la vicenda culturale, scientifica e umana di Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi. Sin dalle sue prime battute, il testo freudiano, e il movimento da lui inaugurato, ruota attorno alla definizione michelangiolesca di scultura, quel “via di levare” che la differenzia dalla altre forme artistiche. Levare è per Freud, (e per tutti noi, suoi nipoti) sinonimo di liberare. Svincolare dai condizionamenti, dalle paure, dalle nevrosi, indotte, inevitabilmente, da altri.

Michelangelo: per via di levare

Se l’Io-pubblicità era il risultato del mettere, dell’aggiungere, (fino a soverchiare) bisogni fittizi, al punto che Vittorio Sgarbi arrivò a dire che è il superfluo a rendere felici (Sgarbi quotidiani), la psicoterapia di stampo psicoanalitico inverte questo paradigma. L’identità di ciascuno di noi è ciò che resta dopo aver tolto ciò che gli altri vorrebbero che fossimo. Sin da bambini sentiamo entusiasmo intorno a noi quando facciamo alcune cose, e questo può trasformarsi in un progetto identitario. Fino a quando, da adulti, non sappiamo se siamo più simili a come volevano, o a come avremmo voluto noi. Ricordo di un paziente piuttosto bravo a giocare a calcio, ma interessato più che altro al tennis. Un amico di famiglia disse ai suoi genitori, quando era bambino, di andarne fieri, perché grazie a lui si sarebbero molto arricchiti. Quella battuta divenne quasi una profezia: il giovane entrò in una spirale di aspettative familiari, volte rinforzare ogni tentativo di fare carriera nel calcio, a scapito della passione tennistica.

Questo esempio fa capire cosa intendo per levare. Abbandonare la logica consumistica che non ci alimenta più, dovrebbe aiutarci ad andare verso una ridefinizione della nostra identità come uno spogliarci delle pretese, o dei desideri, altrui. Potrebbe costare fatica, non c’è dubbio. Ma correremmo il rischio, finalmente, di essere felici.