Abbiamo già definito la condizione attuale, quella che è andata definendosi dopo la pandemia da Covid-19 e la guerra di Ucraina, come la grande frammentazione. Per frammentazione psichica intendiamo la frantumazione della psiche in parti consce e inconsce, che può avvenire in seguito ad un trauma. Nella fattispecie, abbiamo detto di come la nostra opinione sui fatti del mondo sia nella sostanza ambivalente e non definitiva, e di come questa ambivalenza sia il frutto del trauma che ci ha investiti in questa fase storica. Ad esempio, qualcosa dentro di noi ci dice, a tutta prima, che dovremmo stare da una certa parte, e ne siamo assolutamente convinti. Poi, però, dopo averci pensato sù, cominciamo a non esserne più così sicuri: qualcos’altro ci dice che potremmo stare benissimo anche dall’altra parte. Ecco, servita la frammentazione.

Frullato di verità e populismo

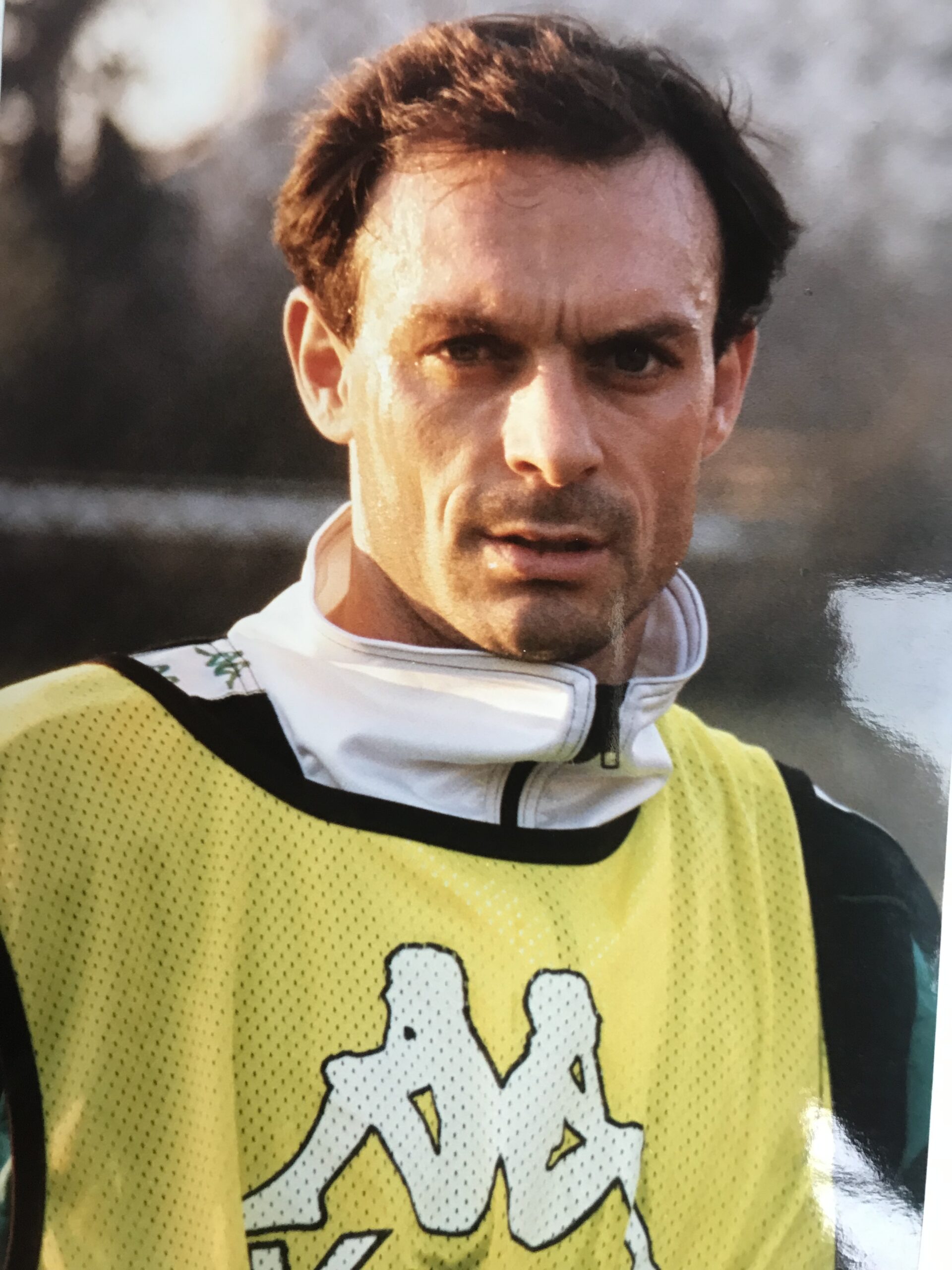

Lo spezzettamento della verità, direi anzi, il frullato di verità, (come quello che ci viene offerto dai social network), corrisponde al frullato della nostra identità, che infatti è sempre meno definita sotto tanti punti di vista. Avete mai notato che nello sport, pensiamo al calcio, ma non solo, non esistono più i ruoli predefiniti? Oggi si dice che un difensore deve sapere fare anche il centrocampista, che l’attaccante deve avere compiti difensivi, e via dicendo. Vale lo stesso nel tennis, nel ciclismo, e così via. Nel nostro lavoro quotidiano, in cui siamo chiamati a ricoprire diversi ruoli, funziona allo stesso modo, in virtù della frammentazione delle logiche produttive, e di conseguenza delle mansioni operative.

Il social network è l’emblema del frullato di verità, perché per funzionare ha bisogno di un algoritmo. Se apro un social network, mi appare un elenco di stimoli che in qualche modo confermano le mie preferenze. Ma se, senza volerlo, induco l’algoritmo a propormi un contenuto affine e parzialmente alternativo, oppure è l’algoritmo stesso che decide di gettarmi sabbia negli occhi, il social network mi apparirà come un frullato di contenuti, dal gusto più o meno omogeneo, ma che non assomiglia a nessun elemento conosciuto. Ossia, avrà reso la verità come qualcosa di non afferrabile.

In questa nebbia, va da sé che il populismo diventi una lanterna. Il populismo è la scomposizione di un teorema in micro vignette, la soluzione di un problema complesso in poche semplici operazioni.

Dal caos al desiderio

Una soluzione che parta dal basso, invece, e che investa la nebbia nel suo processo di formazione, è quella della rifondazione dell’Umanesimo. Nel discorso che interessa qui, dobbiamo dirci che la fine del desiderio, del sogno e della speranza, è la vera responsabile della disperazione contemporanea. La frammentazione psichica indotta dal trauma socio-politico che ci circonda, e il frullato della verità favorito dalle innovazioni informatiche, non vanno aggrediti con il populismo, ma con la rifondazione dell’Umanesimo. Nella fattispecie, con la rinascita del desiderio.

Sappiamo bene di come gli Italiani abbiano smesso di frequentare la chiesa, di andare a votare, e più in generale di credere nel futuro. La disperazione ci circonda a tutti i livelli, e i dati sul consumo di alcol e droghe, non fa che confermare queste considerazioni. C’è inoltre l’elemento della violenza di genere, che nasconde un grave vuoto interiore, per non dire una recrudescenza psicopatologica, a dispetto di letture sociologiche e semplicistiche.

L’importanza di avere qualcosa in cui credere, non è di valore unicamente spirituale (che non sarebbe comunque poco), ma identitario. Muoversi con una prospettiva metafisica, spirituale, inseguire un ideale, è qualcosa che riempie di significato ogni istante della nostra vita. Avere fiducia nella politica e nella rappresentanza democratica, per essere più espliciti, non consente solo di partecipare alla vita pubblica, fornisce anche una ragione per sperare di cambiare domani ciò che oggi non ci piace. E infatti un elettorato che diserta le urne, perché privo di fiducia nel sistema politico, è un elettorato amareggiato, senza sogni, disperato, preda, di conseguenza di suggestioni e fascinazioni.

Ecco perché insistiamo sulla necessità di investire in qualcosa che dia significato personale, al di là della corsa individualista all’apparire. Lo sport, l’arte, l’associazionismo, tutto quello che può farci alzare nel cuore della notte per raggiungere un meeting, una biennale, una manifestazione, è un modo per sconfiggere il vuoto interiore, e riempirlo di sogni, ambizioni, significati. In una parola, di desideri.