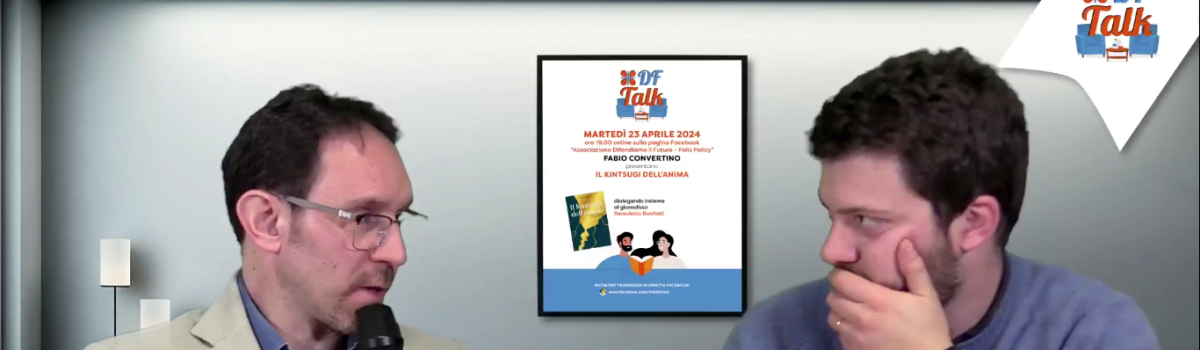

Ne ho parlato a DF Talk, Associazione Difendiamo il Futuro, con Benedetto Bonfatti.

#smartworking

Smart working: il problema della leadership

La leadership è sostanzialmente una forma di saper essere, e non è dato saper essere se non ‘in presenza’.

Se pensiamo ai grandi cambiamenti avvenuti nel mondo in questi ultimi anni, dall’11 settembre alle grandi crisi economiche, dalla pandemia da Covid-19 alla guerra in Ucraina, possiamo costatare che sono state tutte situazioni nuove, impreviste e inattese, almeno nei termini in cui si sono verificate. Significa che i leaders che le hanno dovute affrontare, per quanto fossero preparati, esperti, ben consigliati, hanno dovuto far da sé: hanno dovuto ricombinare le loro competenze per escogitare, ex novo, delle strategie di azione efficaci. Leader non è uno status, ma una forma di saper essere, soprattutto al momento giusto.

Leader sheep

Il termine leadership fa riferimento al guidare. Ogni pastore guida le pecore a modo proprio, e sono pronto a scommettere che ci siano tanti modi di guidare un gregge quante sono le combinazioni tra tutti i pastori e tutti i greggi possibili, ossia pressoché infinite. In una valle, per esempio, potremmo avere un pastore irascibile che bastona il suo gregge, che è composto poniamo da individui molto vivaci; Mentre in un’altra potremmo avere un pastore più tranquillo, che ama chattare con gli amici mentre lavora, e che invece ha un gregge di individui più mansueti. Se scambiassimo di posto i due pastori ciascuno cercherebbe di portare nel nuovo gregge il suo specifico modo di lavorare, adattandolo al nuovo gruppo. Suppongo che ne nascerebbe una modalità completamente nuova di guida, ossia una nuova forma di leadership.

Smart working

Lo smart working, è la delocalizzazione della produzione applicata non ad uno stabilimento o ad un processo produttivo, ma a ciascun individuo. Va da sé che lo smart working (almeno nelle intenzioni) massimizzi i benefici per i dipendenti e minimizzi i costi per l’azienda; Ma al contempo scheletrizza le dinamiche umane del lavoro trasformandole in mere interfacce utente. (Indagherò altrove gli aspetti della comunicazione non verbale o dell’emotività nel lavoro a distanza, ma anche questo è molto interessante: se gli scambi sono interfacce tra utente e macchina, all’altro capo della comunicazione chi si accorgerà se sono nervoso, arrabbiato o una comunicazione ha colpito nel segno?)

Insomma, come già evidenziato in precedenti contributi lo smart working ha parecchi aspetti negativi: uno di questi riguarda la leadership e i rapporti tra leader e followers.

Impara con gli occhi, si diceva un tempo. Alcuni leader sono in grado di indurre cambiamenti nei loro followers, di farli crescere. E senza proporre loro libri da leggere o corsi da seguire: solamente lavorandoci vicino. La capacità di stimolare gli altri, pungolarli a tal punto da fare crescere in loro il desiderio di migliorarsi, non è cosa che si possa esercitare a distanza. Leader non è uno status, come abbiamo detto, ma un modo di saper essere. Chiedete alle grandi aziende, se non è così.