Ho recentemente presentato il mio libro Il Kintsugi dell’anima in una prestigiosa biblioteca di Torino. Tra le domande postemi dal pubblico durante la discussione, una è stata particolarmente interessante: quale utilità può avere oggi una biblioteca? I nostri dispositivi elettronici sono in grado di racchiudere in sé, (in memoria, o grazie alle reti) più libri di quanti ne possa esporre una biblioteca comunale. Pertanto non è così strano chiedersi a cosa possa servire, oggi, una struttura fisica adibita a tale scopo?

Guglielmo e Don Chisciotte

Cercherò di rispondere, a questa suggestiva domanda, traendo spunto dalla storia della letteratura. La creatività umana, lo sappiamo bene, è alimentata da fantasie e angosce diffuse tra gli individui. Diverse tra queste riguardano le biblioteche. Ne Il nome della Rosa di Umberto Eco, si racconta di una biblioteca che nasconde un segreto terribile. Il protagonista vorrebbe entrare in questa biblioteca, cedere alla tentazione della conoscenza (già letto in un altro libro?), ma i saggi glielo impediscono. Le vicende si snodano attorno a questo edificio bizzarro e terribile, fino al drammatico epilogo che ne determina la distruzione in un rogo.

In questo romanzo le fantasie e le angosce sono molteplici, si intrecciano e accavallano tra loro, ed è proprio la biblioteca a definirne contorni e confini. Anzitutto la conoscenza, di biblica memoria. Conoscere è pericoloso: per non ripetere l’errore di Adamo ed Eva, è bene creare una grande biblioteca, e richiudere lì dentro i segreti della conoscenza. Ma come per Adamo ed Eva, anche per il protagonista del romanzo è impossibile stare lontano: l’uomo è per natura portato a interrogarsi, indagare, cercare risposte. E questo anche a costo della sua stessa incolumità. La conoscenza cambia, per sempre. A volte uccide. E poi c’è il rogo. Nell’antichità un’importante biblioteca andò in fiamme, distruggendo chissà quali capolavori. E sappiamo bene che i regimi autoritari danno alle fiamme i libri. Cosa significa? Quale angoscia si nasconde dietro al rogo di una biblioteca? Come si vede il rapporto tra gli esseri umani e le biblioteche è un rapporto ancestrale, profondo, che chiama in causa le considerazioni più importanti che facciamo, e che vorremmo condividere con tutti, anche quelli che verranno dopo di noi.

Nel suo Don Chisciotte della Mancia, Cervantes racconta di un nobiluomo che vive rinchiuso in una biblioteca. Il potere taumaturgico del libro compatta il sé di Don Chisciotte, lo aiuta a costruire un mondo fantastico in cui il bene è al sicuro, in buone mani, e il male non avrà il sopravvento. Don Chisciotte non può uscire dalla biblioteca, pena la sua sanità mentale. E infatti, in un’epoca antecedente ogni studio sulla psichiatria, Cervantes (che scrive dal carcere) mette alla berlina quest’uomo un po’ strano, ci fa sorridere bonariamente, ma oggi possiamo fare ben altre considerazioni. La follia, la paura, il vuoto esistenziale, il libro come antidoto alla morte del sé. Se l’arte esprime fantasie e angosce collettive, cosa significa che la biblioteca sia luogo di salvezza dalla morte psichica? Cosa vuole dirci Cervantes, e cosa sentiamo noi quando lo leggiamo? Perché se non chiudiamo il libro dopo la prima pagina significa che riesce a dirci qualcosa.

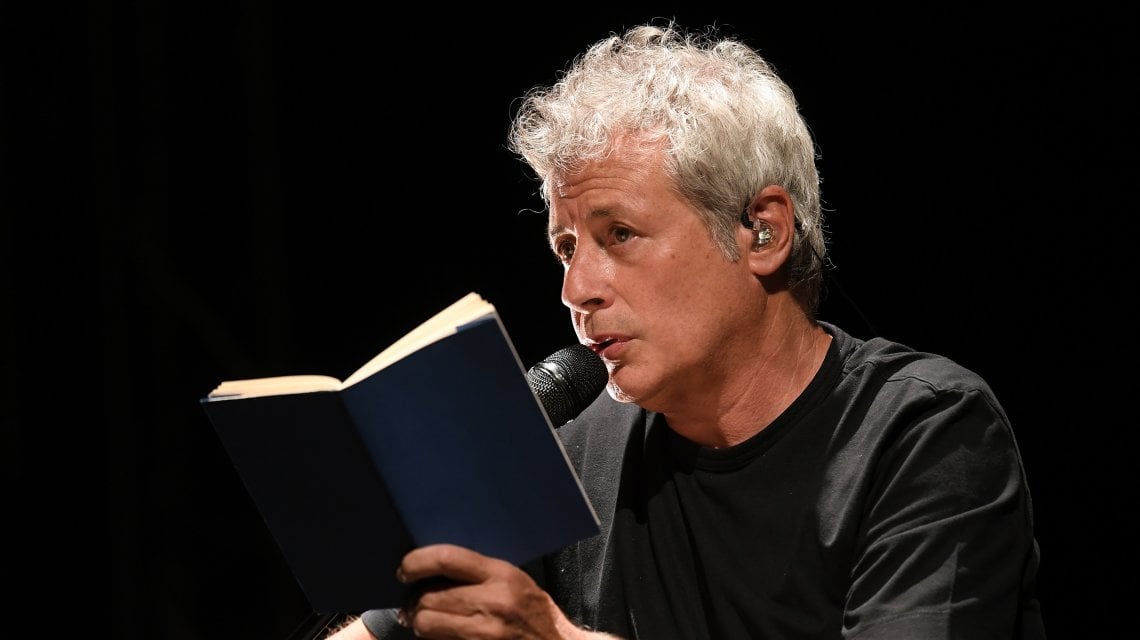

John Keats

Torniamo alla domanda iniziale. A cosa serve oggi un edificio adibito a custodia, catalogo e prestito di libri, oggi che grazie all’informatica possiamo avere in tasca tutti i libri che vogliamo? Ebbene, la biblioteca, come ci insegna la letteratura, non è mai soltanto uno spazio fisico. È un luogo per incontrare menti, pensieri, emozioni, anche di persone che non ci sono più. È un luogo per cercare da soli qualche piccola verità, in un mondo che ci serve grandi verità ogni giorno, al punto che non sappiamo più di chi fidarci. Tornano alla mente le parole di John Keats: “Chiamate il mondo la valle del fare anima”. Ecco a cosa può servire oggi una biblioteca, a fare anima. Forse stiamo sconfinando nella psicologia, di nuovo mi sono fatto prendere la mano. Allora fermiamoci qui, di questo parleremo un’altra volta.